Column

コラム

近畿大学副学長 岩前篤 教授 スペシャルトークセッション<前編>

2025.02.17(月)

『四国の未来をデザインする』を掲げるラッフルズホームは、

健康な毎日を過ごすということに

住まいの環境が密接に関係していると考えています。

断熱性や気密性、適温・湿度管理など、

住宅性能の重要な要素は数多くありますが、

どのように理解し、高性能住宅として

形にしていくべきでしょうか。

この度、新ブランド発表イベントに

近畿大学副学長の岩前篤教授をお招きし、

健康な住まいの在り方について、

ラッフルズホーム代表の金原建雄と

今回のリブランディングを手掛けた

株式会社LOCASの小松氏をファシリテーターとして迎え、

トークセッションを開催しました。

こちらでは、トークセッションの内容を

前編と後編に分けてお届けします。

前編として、岩前教授の語る

これからの「健康住宅」の在り方をご紹介します。

------------------------------------------------------------------------

お話しいただいた方

岩前 篤 教授

近畿大学副学長 建築学部教授

建築学部 建築学科 総合理工学研究科所属

建築物における健康で快適で

エネルギー性能に優れた住宅を研究。

日本・アジア気候特性と暮らし方に基づく計画手法、

ゼロエネ技術、

健康維持増進技術を対象とした研究をしている。

------------------------------------------------------------------------

今日は「健康が四国を変える」というテーマで

お話ししたいと思います。

住宅業界、特に地域の住宅会社において、

家を建てる本質とは何でしょうか。

ただ利益を追求するために家を建てる時代は、

もう終わりを迎えつつあります。

これから求められるのは、

地域の暮らしをより良いものにしていくという使命です。

『四国の未来をデザインする』というこのビジョンは、

決して夢物語ではありません。

具体的な計画を立てて進めていけば、

きっと実現できるはずです。

四国は「温暖地」という思い込み

皆さんは「温暖地だから、そこまで断熱は重要ではない」と

思ったことはありませんか?

実は、私もよく質問されます。

「北海道は寒冷地だから断熱が必要なのは分かるけど、

四国は温暖地だからそこまで

気を使わなくていいんじゃないですか?」と。

しかし私はこう答えます。

「暖房を使わずに過ごしてみてください」と。

どこであれ、冬は寒いものです。

四国も例外ではありません。

家に帰れば、暖房をつけて暖かい部屋にいたいと

皆さん思うはずです。

温暖地だから安心、などというのは

自己暗示のようなものです。

日本で本当に一年中暖かいのは沖縄くらいでしょう。

それ以外の地域は、広い意味で“寒冷地”と言えます。

また、こういった声も聞きます。

「高気密高断熱の良さはわかるけれど、

やはり朝日を浴びて目を覚まし、

自然の風を感じる暮らしに憧れます」

その気持ちはよくわかります。

しかし、それを日常生活で求めるのは難しいこともあります。

キャンプなどの非日常では

自然との一体感を楽しむことができますが、

普段の暮らしでは、適切な温度管理と快適な環境が必要です。

自然は、人に優しいばかりではなく、ときに過酷です。

だからこそ、健康を守るためには

「自然とのバランス」を考える必要があります。

健康は年配者だけのものではない

「健康」という言葉は高齢者向けだと言われます。

しかし、若い世代だって健康であることは大切です。

仕事を全力でこなしたり、日々充実した生活を送るためには、

健康であることが前提です。

「健康は年寄りのもの」ではないのです。

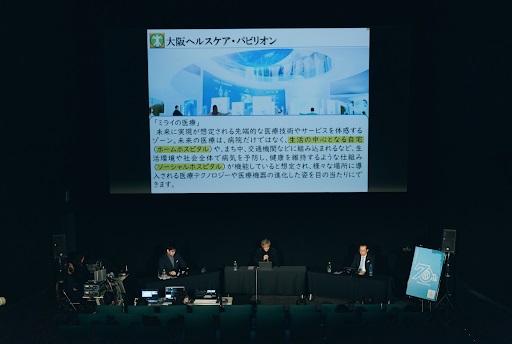

2025年4月、2025年日本国際博覧会「大阪・関西万博」として

大阪で70年ぶりに開催されます。

その中でも、私が特に注目しているのが

「大阪ヘルスケアパビリオン」です。

このパビリオンのテーマは「未来の医療」

自宅(ホームホスピタル)や街中、

交通機関に医療サービスを組み込み、

社会全体を医療機関のように機能させることで、

病気の予防を目指すビジョンが示されています。

今後の医療は従来のように病院を中心とするものではなく、

住まい自体が健康を支える場となる時代へと

移行していくでしょう。

そのため、住まいから考える健康対策の重要性は、

これからますます高まっていくと予測されます。

家づくりにおいては「快適な住まい」という

表現がよく用いられます。

しかし、ここで強調したいのは、

「健康」と「快適」は必ずしも同じではないという点です。

この違いについて、詳しくお話ししていきます。

快適はあたりまえ

一歩先の「健康になれる住宅」を提供する

家づくりの話でよく「快適な住まい」という

言葉を耳にします。

しかし、ここで改めてお伝えしたいのは、

「健康」と「快適」は必ずしも同じではない

ということです。

快適な住まいとは、

居心地の良い空間を提供することを指しますが、

健康な住まいはそれ以上に、

温度や湿度、換気などを適切に管理することで

身体に負担をかけない環境を作ることに重点を置いています。

例えばタバコを吸って「気持ちいい」と言う人がいますが、

もちろん健康に良いわけではありません。

同じように「快適な住まい」が

必ず「健康的な住まい」であるとは限らないのです。

日本の住宅は長らく「快適」を目指してきましたが、

それが「健康」も保証するかといえば、

そうではありませんでした。

例えば、室温が適切でないと体温調節の負担が増え、

免疫力が低下してしまうことがあります。

特に冬場のヒートショックや、夏場の熱中症のリスクは、

住まいの設計次第で大きく軽減できます。

そのため、健康な住まいは四季を通じて

快適であるだけでなく、身体への負担を

最小限に抑える環境を提供するものなのです。

健康住宅の効果と未来

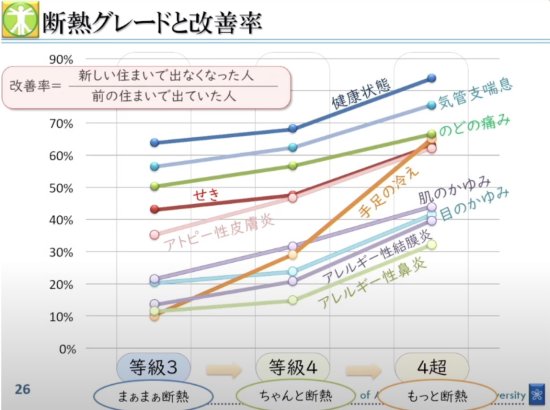

これは2009年に私が発表したデータです。

新築の戸建て住宅に引っ越して

生活を始めた2万4千人を対象に、

断熱性能と健康改善の関係を調査しました。

その結果、高断熱住宅に住むことで

多くの人の健康状態が改善されたことがわかりました。

出典:藤田・岩前・佐藤・高原・鈴木「医療費を考慮した住宅の最適断熱性能に関する研究(その1)住宅内温熱環境と医療人の関係の推移」

日本建築学会大会学術講演梗概集 2019年度 環境工学、pp.1157-1158、2019年9月

例えば、重度のアトピー患者で皮膚科の先生も

「もうやりようがない」とほぼ諦めていた方がいました。

しかし、その方が高断熱住宅に引っ越して1カ月後には、

症状が見違えるように改善したのです。

もちろん、全ての人に同じ効果を

約束することはできませんが、

このような事例があったことは事実です。

私たちは温度と医療費の関係を研究し、

家族構成4人の場合、年間8万円の医療費が浮く

という結果を得ました。

年間8万円は医療費全体の約5%に相当します。

つまり、国全体で見ても住宅の断熱性能を向上させることで、

医療費が削減され、

結果として国の収支も整うということです。

このように、健康住宅は個々の家庭だけでなく、

国全体の未来を支える要素となり得るのです。

未来の住まいが目指すもの

健康住宅の普及は、四国・徳島の未来を変える鍵です。

省エネや脱炭素といった言葉だけではなく、

実際に住む人々の暮らしを豊かにする住まいを

増やす必要があります。

子どもたちが笑顔で家中を走り回る光景こそ、

幸せな暮らしの象徴です。

そのような住まいが増えることで、

地域社会全体が豊かになり、

未来が明るいものとなるでしょう。

対談を終えて

岩前先生より、これからの健康は

住まいが起点となるものであり、

住宅の「暖かさ」を支える断熱こそ、

家族の健康を支えるのに大切だとお話しいただきました。

ラッフルズホームの家づくりを通して「健康」という

大きな社会課題を解決の一助となれると考えております。

今後も、高断熱住宅の普及に取り組んでいきます。

続く後編では、岩前先生と

ラッフルズホーム代表の金原建雄による

トークセッションをお届けします。